【要注意】建設業許可取り消しになる危険なケースとは?|兵庫県建設業許可

不躾で恐縮ですが、もし社長が「営業停止なんて数ヶ月休めばいい」と考えているなら、この記事はお役に立てないかもしれません。

しかし、もしあなたが「従業員の生活を守りたい」「子供に綺麗な状態で会社を継がせたい」と考える責任感ある経営者(またはご家族)なら、ここから先の話はあなたの会社を救うはずです。

処分を受けると社名が公表され、銀行や元請けの与信管理に影響が出る恐れもあります。

事業の維持のために是非参考にしてください。

この記事でわかること

- 監督処分を受ける対象となる事項

- 監督処分の内容

- 監督処分の種類:指示、営業停止、許可取り消し

- 罰則(懲役、罰金)について

処分と関連の深い「罰則」についても解説しています。合わせてご確認ください。

法令遵守は、会社の維持に欠かせません。

不安を感じる方はご相談ください。

無料で相談する

営業停止や許可の取消しを受けるとき

建設業法、入札契約適正化法などに違反すると、行政庁から処分を受ける恐れがあります。以下に対象となる事項を記載します。

| 対象の事由 | 説明 |

|---|---|

| 建設業者が適切な施工をせずに公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大きいとき 建設業者が請負契約で不誠実な行為をしたとき | 悪質で重大な手抜き工事や契約不履行などがあったときは処分の対象です。 許可要件の一つである「誠実性」に関わる箇所です。 |

| 会社やその役員、営業所長、支店長などが法令違反し、建設業者として不適当なとき | 「会社」または「会社の要職に就く人」が、建設業法やその他の法令に違反することは処分の対象です。 責任のある立場として、常に高いコンプライアンス意識を持つことが必要です。 処分事例には、従業員が業務中に怪我をしたのに適切な処置をしない労働安全衛生法違反などもよく出てきます。 |

| 一括下請けを請け負わせたり、請け負ったりしたとき | 一括下請とはいわゆる「丸投げ」のことです。 元請業者が工事を丸投げすると責任の所在が不明確になります。元請業者は現場を監督する要員を配置させましょう。 一括下請は非常に重い禁止事項とされており、営業停止や許可の取消しを急に受ける可能性もあるので絶対にやめましょう! (参考:一括下請負の禁止について) |

| 主任技術者または監理技術者の施工管理が著しく不適当で、変更が必要なとき | 主任技術者または監理技術者の責務は、工事の内容を十分に把握したうえで施工計画を作成し、適切な施工の管理や従事者の指導監督をすることです。これらの者が責務を果たせず、交代させないと工事の完成に悪影響が起きるかもしれないと判断された場合には処分の対象となります。 |

| 無許可業者と下請け契約を結んだとき | 無許可業者と軽微な工事以外の下請契約を結んだときは処分の対象となります。下請業者が建設業許可を持っているか、その業種は適切かなどの確認が必要です。 無許可業者と下請契約をする場合は、500万円を超えるような契約変更が生じないように注意が必要です。 |

| 特定建設業者でない者が、特定建設業しか扱えない工事の下請契約を結んだとき | 特定建設業者でないのに、発注者から直接受注した工事を下請金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を結んだときは処分の対象となります。 |

| 営業停止中の業者と下請契約を結んだとき | 営業停止中の業者と下請契約を結ぶことは処分の対象となります。つまり自社が営業停止処分を受けると新たな工事の請負契約を結べなくなります。 絶対に営業停止は避けましょう。 |

一括下請けについて、補足

法令遵守は、会社の維持に欠かせません。

不安を感じる方はご相談ください。

\無料で相談する/

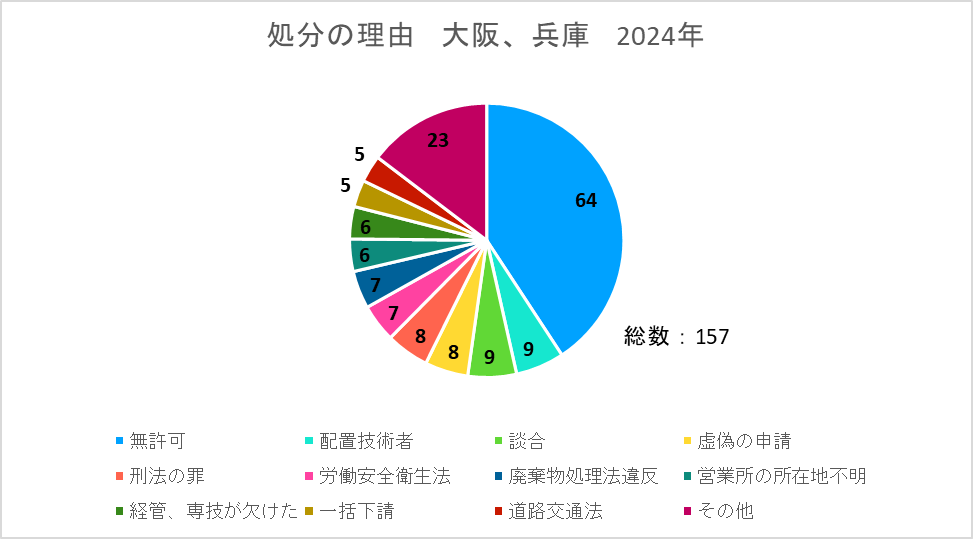

処分の事例紹介

営業停止や許可の取消し処分はどんなときに受けるのでしょうか。

2024年の大阪、兵庫の業者に出された処分について調査しました。

「無許可で一定金額以上の工事の請負契約を締結」に対する処分件数が群を抜いて多くみられました。故意かどうか判断はできませんが、許可取得(維持)の重要性がよくわかりますね。

| 内容 | |

|---|---|

| A社及びその代表取締役は、簡易裁判所から労働安全衛生法に違反したことにより、それぞれ罰金20万円の刑の言渡しを受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 | 指示 |

| B社は、同社元取締役1名が公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役1年4月、執行猶予3年の判決を受け刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 | 営業停止 |

| C社は、◯県内の建設工事において、元請より受注した工事を、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微な工事の基準額を超過した下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。 | 営業停止 |

| D社の元役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金刑に処せられ、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 | 営業停止 |

| E社は、複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。 | 営業停止 |

| F社の営業所の所在が確知できないため、その旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 | 取消 |

| G社は、営業所の専任技術者である者が退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 取消 |

以上が処分の事例です。自社が同じ処分を受けないよう参考にしてください。

ここでは社名をイニシャル表記にしていますが、実際には社名が実名で公表されています。

信頼性の低下から倒産に陥る恐れもあるでしょう。法令遵守を意識した運営を心がけてください。

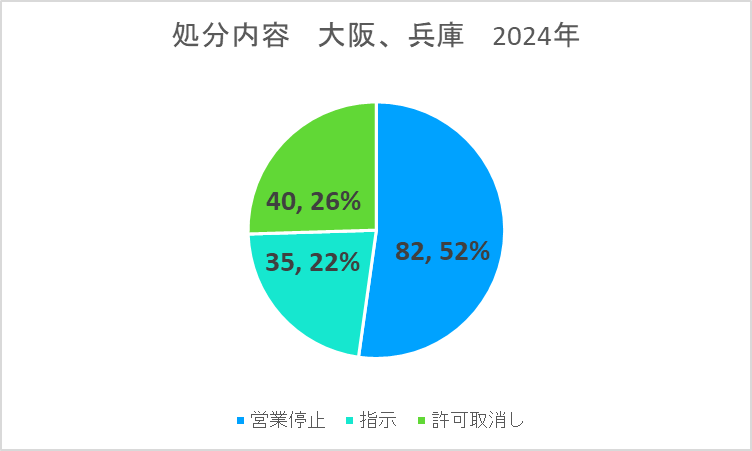

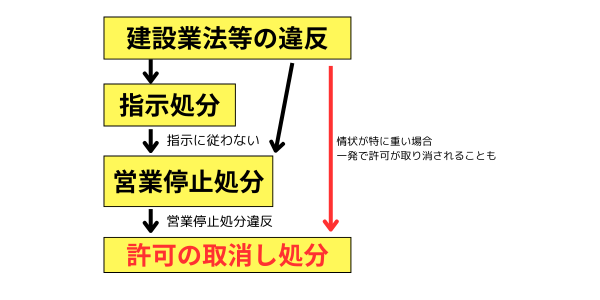

監督処分には指示処分、営業停止処分、許可の取消し処分がある

監督処分には、指示、営業停止、許可の取消しがあります。

はじめは指示処分により是正を命じられることが一般的です。その行為が悪質、重大であるような場合には営業停止や許可の取消しを受けることもあります。

(参考:不正行為に対する監督処分の基準)

- 指示

不適切な状態を是正するために、取るべき措置を命じられます。 - 営業停止

1年以内の営業停止が命じられます。指示に従わないとき、営業停止の対象行為をしたときに受けます。 - 許可の取消し

営業停止処分に違反したときに許可の取消しを受けます。不正行為の情状が特に重い場合は、一発で許可が取り消されることもあります。また、専任技術者がいなくなったなど、許可の要件を満たさなくなったときも該当します。

許可の取消しは、その後5年間は許可を取れなくなるという重いペナルティです。

自社だけでなく、発注者や社会への影響も考えて誠実な事業運営を心掛ける必要があるでしょう。

\無料で相談する/

業法違反で受ける罰則とは?

業法に違反すると罰則の対象になります。

重い罰則には「懲役刑」が設けられています。そして会社の代表者や役員が懲役を受けると許可が取り消されてしまいます。監督処分と合わせて、罰則についても把握しておきましょう。

3年以下の懲役または200万円以下の罰金

登録経営状況分析機関またはその職員(過去に同職であった者)に対して賄賂を供与、供与の約束をした場合。

いわゆる贈収賄の罪です。時々ニュースで見かけますよね。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

| 対象の事由 | 説明 |

|---|---|

| 無許可業者が軽微な工事以外を行う | 建設業の許可がないのに500万円以上の工事※を請け負うと罰則の対象となります。 ※建築一式工事の場合:1,500万円以上の工事又は延べ面積150m2以上の木造住宅工事 |

| 特定建設業の規定に違反して下請契約 | 特定建設業の許可がないのに、発注者から直接受注した工事を下請金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)で工事を行なった場合 |

| 営業停止処分を受けているときに建設工事をしたとき | 営業停止処分を受けた後に新たに契約をして工事をすると罰則の対象となります。営業停止処分を受けると、処分を受ける前から結んでいた請負契約の工事以外はできません。 |

| 虚偽、不正の事実に基づいて許可を受けた者 | 許可の申請時に虚偽や不正の事実(名義貸し、役員に暴力団関係者がいたなど)に基づいて許可を受けると罰則の対象となります。 要件が揃ってから申請しましょう。 |

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

| 対象の事由 | 説明 |

|---|---|

| 許可申請書やその添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 申請書類に虚偽やミスがないように、適切に慎重に作成しましょう。 |

| ・変更届を提出しない者 ・変更届に虚偽の記載をして提出した者 ・経管・専技が変わったのに届出しなかった者 | 変更届は定められた通りに提出しましょう。 |

| 経営状況分析の申請書、経営規模等の評価の申請書、その添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |

\無料で相談する/

100万円以下の罰金

| 対象の事由 | 説明 |

|---|---|

| 主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき | 主任技術者または監理技術者の配置に関しては、監督処分でもよく見かける事項です。 |

| 専門技術者を置かなかったとき/専門工事を専門工事業者に下請しなかったとき | 土木工事業又は建築工事業者が、「土木一式工事」または「建築一式工事」を施工するとき。 一式工事以外の建設工事2を施工するときは、その工事の専任技術者で工事現場における建設工事の施工管理をする者(専門技術者)を置いて自ら施工するか、その建設工事の建設業許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。 この規定に従わなかった時は罰則の対象となります。 |

| 営業ができない状況であることを注文者に通知しなかったとき | 許可切れ、営業停止、許可の取消し処分を受けた場合には、許可が失効した後または処分を受けた後、2週間以内に、その旨を注文者に通知する必要があります。 その通知をしなかったときは罰則の対象となります。 |

| 経営状況分析または経営規模評価の規定による報告をしない、資料の提出をしない、虚偽の報告もしくは虚偽の資料を提出したとき | 経営状況分析または経営規模評価で規定された報告や資料の提出をしなかったとき、虚偽の報告もしくは虚偽の資料を提出したときは罰則の対象となります。 |

| 国土交通大臣又は都道府県知事の立入検査を拒み、妨げまたは逃げたとき | 国土交通大臣又は都道府県知事は、特に必要があるときは業務について報告をさせたり営業所などの立入検査をすることができます。しかし、その報告をせず、または虚偽の報告をしたときや、検査を拒み、妨げ、または嫌がって逃げたときは罰則の対象となります。 |

企業の役員や職員が違反行為を行ったときは、行為者だけではなくその企業にもペナルティが科されます。法人の場合は最高で1億円の罰金刑という規定があります(建設業法第53条)。

役員と職員の資質の向上を常に図る必要があります。

20万円以下の過料

財務諸表を置かない、財務諸表に記載すべき事項を記載しない者、もしくは虚偽の記載をしたり正当な理由がないのに財務諸表の閲覧または謄写の請求を拒んだりした者は罰則の対象となります。

10万円以下の過料

- 廃業届を出さなかった者

- 正当な理由がなく調停の規定による出頭の要求に応じなかった者

- 店舗と工事現場に標識を掲げない者

- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは帳簿に虚偽の記載をした者。または帳簿もしくは図書を保存しなかった者

社内のコンプライアンス対策は行政書士へ

コンプライアンス体制の構築は今や、事業継続の大きな柱であり、企業の信頼性を高める上で不可欠です。

行政書士は、建設業の皆様が安心して事業を継続できるよう、法令遵守状況の確認を行い、社員向けのコンプライアンス教育のサポートなどのお手伝いができます。

貴社の事業がスムーズに進み、盤石な経営基盤を築くためにも、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

\無料で相談する/

まとめ

今回は監督処分と罰則について確認しました。

ご覧いただいたように、施工不良や不適切な契約が主な対象事項です。処分を受けると信頼を失い工事を請け負えなくなる可能性もあるので、絶対に受けないようにしましょう。

行政書士などの専門家と相談できる関係を築いておけば処分を受けることを未然に防げる可能性があります。リスク対策の一つとしてご相談することをご一考ください。

法令遵守は、会社の維持に欠かせません。

不安を感じる方はご相談ください。

\無料で相談する/

注釈