宅地建物取引業の免許取得の条件|兵庫県尼崎市いしの行政書士事務所

宅建業に関心がある方は、免許取得の条件を知りたい方が多いのではないでしょうか。

営業に必要な免許はなるべくスムーズに取りたいですよね。

ここでは宅建業の免許取得の条件について解説します。確認していきましょう。

宅建業の免許取得の条件

- 欠格要件に該当しないこと

- 本店または支店として商業登記されていること

- 継続的に業務を行うことができる施設を有すること

- 宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれていること

- 専任の宅建士が、宅建業に従事する人5人に対して1人以上配置されていること

大きく分けると上記の条件を満たす必要があります。

欠格要件に該当しないこと

免許申請書若しくはその添付書類中の重要な事項について、以下の事実が見られると免許を取得できません。

- 虚偽の記載

- 若しくは重要な事実の記載が欠けている

申請者が申請前の5年以内に、以下の項目に該当する場合も免許を取得できません。

- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消されてから5年を経過しない者

- 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出をしてから5年を経過しない者

- 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者

- 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者

- 暴力団員等(暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員が事業活動を支配する者)

- 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

1、2、3、4については、役員や政令使用人、法定代理人が該当する場合も欠格となります。

- 役員:

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含む。相談役、顧問、監査役その他いかなる名称を有するかを問わない。 - 政令使用人:支店長や営業所長など

- 法定代理人:

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者又は後見人

事務所の条件

宅建業の免許は事務所に関する条件が細かく規定されています。それぞれ確認していきます。

①本店または支店として商業登記されていること

本店では宅建業を行わず、支店のみで宅建業を行う場合でも本店も事務所として扱われます。本店にも専任の宅建士の設置が求められますので、人の確保も考えなくてはいけません。

本店で宅建業をしていなくても、支店の宅建業を管理しているとされます。

商業登記をしない場合は、「〇〇支店」とせず、「〇〇営業所」などとして申請します。

②継続的に業務を行うことができること

継続的な業務ができることが必要なので、短期的に使用することが前提であるホテルの一室やマンスリーオフィスなどは宅建業の事務所として認められません。

また、プレハブのような登記できない建物も事務所として使えません。

そして、賃貸の建物を使用する場合は事務所として使用可能でないといけません。

③社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていること

何とも回りくどい表現でわかりにくいですね。要は「宅建業の営業ができる状態の事務所を構えてください」ということです。

申請時には机や電話、パソコン、プリンター、FAXなどすぐにでも営業できる状態を整えておくことが求められます。その証拠として事務所の写真を申請時に提出します。

また、宅建業では大きなお金が動き、個人のプライバシーやビジネス上の重要な会話がされることも多いので独立性が強く求められます。

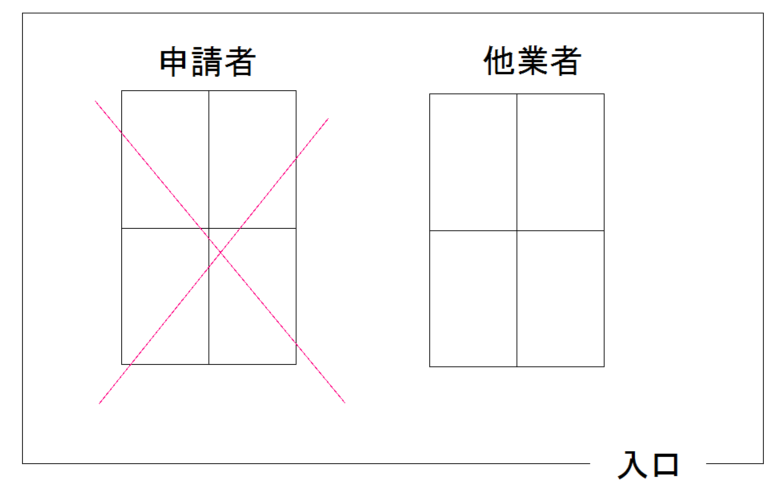

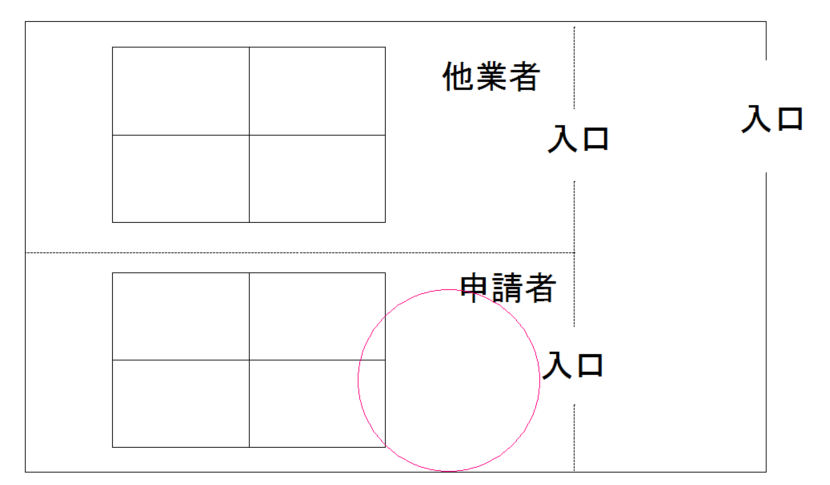

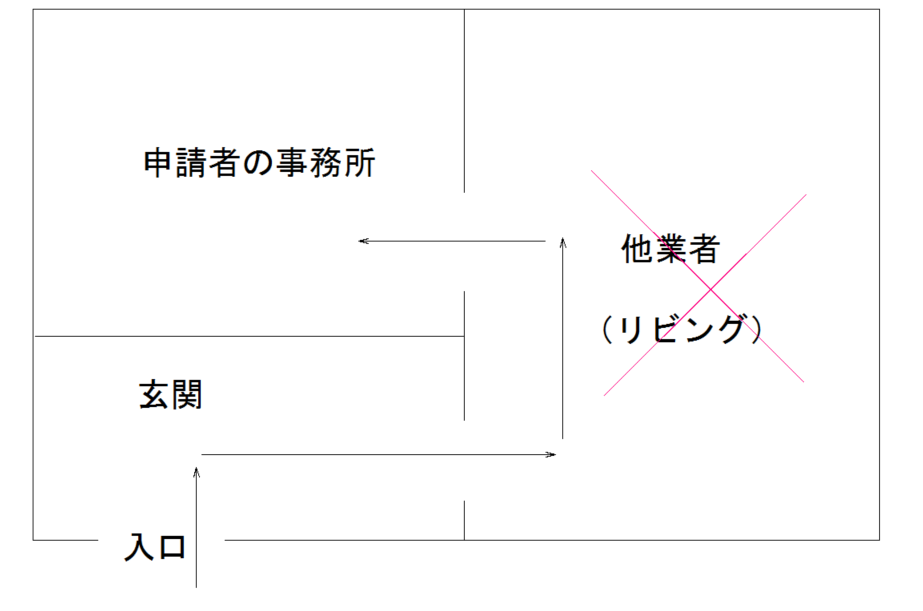

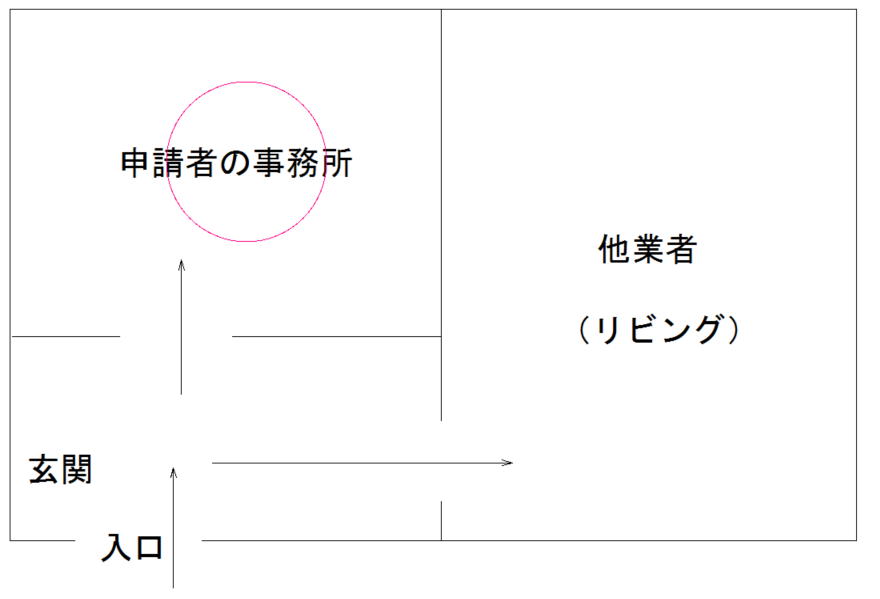

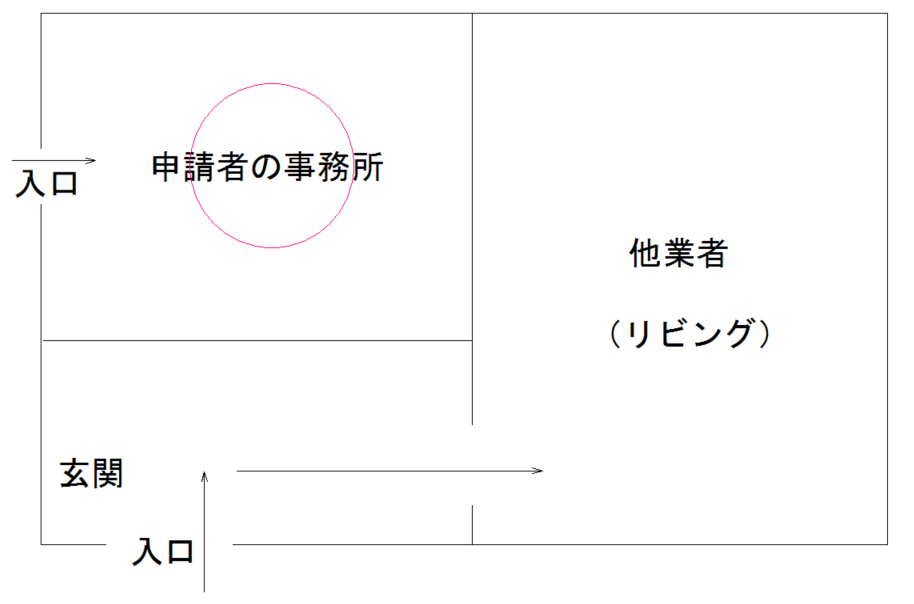

他の業者と同じ空間を使用する場合

他業者と同じ部屋を使用するときは、パーテーション(180cm以上)を設置してそれぞれの事務所が分かれている状態とします。それぞれの事務所に入る入口も分かれている必要があります。

申請者の事務所を通過することなく、申請者の事務所に入れる

上図の場合、他業者の事務所を通過しないと自社の事務所に入れないので条件を満たしません。逆の場合も同様で、他業者の人が自社の事務所を通過する必要がある場合も認められません。

また、自宅を事務所にする場合はリビングなどの居住空間を通過しない構造とする必要があります。

入口が別々で事務所の独立性が保たれています。

同一社内、同一社屋で宅建業以外の部門も存在する場合、別部門の部屋にあるプリンターを借りに行くことも不可とされることもあるようです。不安な場合は事務所のレイアウトを検討している段階で窓口に相談しておくことが必要です。

宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれていること

使用人とは支店長や営業所長のことです。

申請者などの代表取締役などが主たる事務所にずっと勤務している場合には使用人は不要です。代表取締役などが支店に常勤するような場合は、主たる事務所に使用人がいる必要があります。

このように宅建業を行う事務所にはそこを取り仕切る責任者を置く必要があります。

専任の宅地建物取引士

専任の宅建士が、宅建業に従事するもの5人に対して1人以上配置されている必要があります。

代表取締役などは代表取締役などは宅建業には実質的にかかわらない場合でも「宅建業に従事するもの」に含まれます。このような場合、代表取締役、専任の宅建士1名、それ以外の従業員4名では専任の宅建士が足りず条件を満たさないことになります。

| 代表取締役 (宅建業以外の業務に従事) | 1 |

| 専任の宅建士 | 1 |

| それ以外の従業員 | 4 |

| 合計 | 6 |

まとめ

宅建業は大きな金額が取引されるため、欠格要件が設けられています。また、利用者の秘密が守られるように他業者などと独立した事務所を構えることも厳しく求められます。

専任の宅建士の配置についても気づいたら足りなかったとならないように、人事面の配慮も気を付けなければいけません。

申請前に不安を感じる場合は申請の窓口や行政書士に相談されることをお勧めします。