経営管理責任者の要件を初心者でもわかりやすく図解で解説|兵庫県建設業許可

「経営業務の適正な管理体制ってなに?経営管理責任者とは違うの?」「自分も経営管理責任者になれる?」

このように思われる方もいるでしょう。

経営管理責任者は許可取得に必須ですが少々ややこしいのが難点です。スムーズな手続きのために要件を把握しておきたいですよね。

経営管理責任者の必要経験と証明書類について解説します。

経営管理責任者に求められる経験

経営管理責任者は、適正に建設業の経営が行われるために経営全般を統括する者です。

建設工事は資金、資材、人などを総合的に管理し責任を持って目的物を完成させる必要があります。

このような力は一朝一夕では身に付かず、知識と経験が求められます。

要件を示すには大きく分けて以下の2つの方法があります。

- 常勤役員等に、一定の経営経験をもつ者を置く

- 経営を管理できる「体制」でクリアする

1. 常勤役員等に、一定の経営経験をもつ者を置く

経営管理責任者の要件を、個人の経験で満たす方法です。

この中でも更に3つの要件に分けられます。

ア 建設業の経営経験が5年以上ある者

イ 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として権限の委任を受けて5年以上、経営業務の管理経験がある者

ウ 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に就いた経験がある者

ア 建設業の経営経験が5年以上ある者

常勤役員のうち1人が、建設業で5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある人であること。

大雑把に説明すると次の通りです。

「個人事業主で5年以上」「法人役員(社長)で5年以上」「個人事業主と法人役員の合計が5年以上」

※法人で支店長や営業所長に就いていた経験も含まれる場合があります。

はじめて建設業許可を取るときは、ほとんどがこの方法で進めることが多いでしょうね。

イ 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として権限の委任を受けて5年以上、経営業務の管理経験がある者

常勤役員のうち1人が、法人の執行役員などのポジションで5年以上、経営管理に従事していた経験がある人であること。

ただし、取締役の決裁を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者という条件付きです。社長の右腕的なポジションで業務に当たっていただけでは認められません。

取締役会議事録、辞令、組織図、執行役員規程などが必要です。

規模の大きい会社でないと、これらの書類が整っていることはないでしょう。

ウ 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に就いた経験がある者

だんだんと複雑になってきました。

この規定は、経営業務の管理を直接していないが役員等の右腕として補佐した経験があるということです。

「常勤役員のうち1人が、建設業の副支店長や営業所副所長として、6年以上の経験があること」です。

先程と同様、取締役会議事録、辞令、組織図などが必要です。

以上をまとめると次のようになります。

| 経営経験 | 建設業の経営経験 | ||

|---|---|---|---|

| 地位 | 経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |

| 役職としての呼び名 | 役員、個人事業主、支店長、営業所長など | 執行役員など | 副支店長、営業所副所長など |

| 必要な経験年数 | 5年以上 | 5年以上 | 6年以上 |

| 根拠法令 | 規則第7条第1号イ(1) | 規則第7条第1号イ(2) | 規則第7条第1号イ(3) |

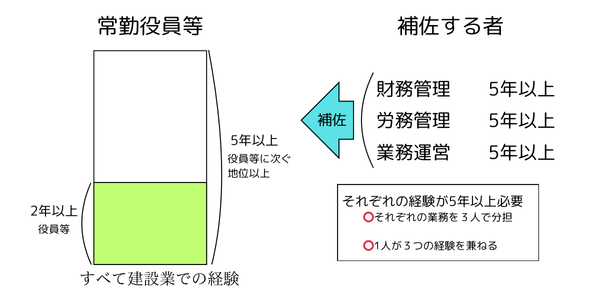

2. 経営を管理できる「体制」でクリアする

先ほど説明したような、個人の経験で要件を満たせない場合は、「社内の体制」で勝負です。チーム戦です。

「一定期間以上の経営経験者」を役員等に置き、その人を「直接補佐する人を置く」という体制で要件をクリアします。

①一定期間以上の経営経験者

- 建設業者で2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員または役員に次ぐ地位にある者

(規則第7条第1号ロ(1)) - 5年以上の役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者

(規則第7条第1号ロ(2))

②直接補佐する人

「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の業務をそれぞれ5年以上の経験がある者

建設業者で2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上の役員または役員に次ぐ地位にある者

建設業の「役員等に次ぐ地位以上」のポジションで5年以上の経験があり、この経験のうち2年以上は役員等のポジションである人が常勤役員等に就くことが、一つ目の条件です(上図左側)。

これに加えて、「財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上の経験を有する者」が、常勤役員等を直接補佐することが、二つ目の条件です(上図右側)。補佐する者は1人でも複数でも構いません。

これら二つの条件が揃ってようやく要件を満たします。

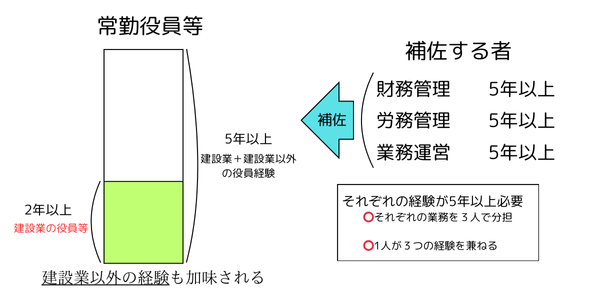

5年以上の役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者

建設業に限らず役員等の経験が5年以上あり、この5年以上の経験のうちで2年以上が建設業の役員等の経験をもつ人が常勤役員等に就ことが、一つ目の条件です。

これに加えて前項目と同様に、「財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上の経験を有する者」が、常勤役員等を直接補佐することが、二つ目の条件です。

これら二つの条件が揃ってようやく要件を満たします。

体制で満たす制度が設けられた背景

これまでは「経営業務管理責任者」という、いわゆる経管と呼ばれつ人ひとりで要件を満たしていました。しかし、業界の高齢化や若手の不足などにより、複数人の体制で建設業者の取引の安全を担保する制度が新たに認められました。

このような制度はできたものの、規模の大きい会社しかこの方法は使えないのが悩ましいところです。

経営業務の管理責任者の証明に必要な書類

経営業務の管理責任者の要件を満たすことを示す書類は3種類あります。

- 経験年数を証明する書類

- 建設業を営んでいたことを証明する書類

- 常勤性を証明する書類

1. 経営経験の年数を証明する書類

常勤役員等の過去の経営経験を示す書類を用意します。

法人での役員経験は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を、個人事業主としての経験は確定申告書を提出します。

執行役員等は上で少し触れたように、取締役会議事録、辞令、組織図が必要です。

| 役職 | 書類の例 |

|---|---|

| 法人の役員 | 履歴事項全部証明書 |

| 個人事業主 | 確定申告書(必要年数分) |

| 執行役員等 | 取締役会議事録、辞令、組織図など |

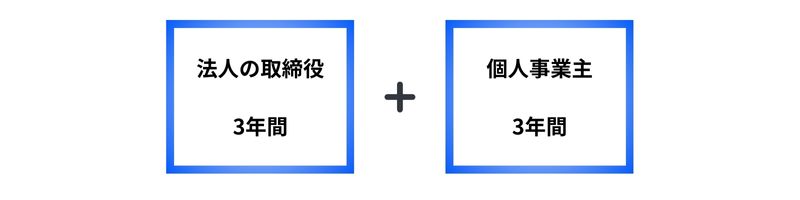

経営経験は組み合わせることができる

経営経験は組み合わせが可能です。

法人の取締役としての3年と、個人事業主としての3年の経営経験を合わせて、経営経験が6年あると言えます。

過去の経験を見直してみてください。

2. 建設業を営んでいたことを証明する書類

「建設業」を経営していた事実を証明します。

過去に勤めた会社が「許可業者」であれば建設業許可証や決算変更届を、「無許可業者」であれば必要な年数分の請負契約書や注文書、請書、請求書と金融機関の通帳などを収集します。

過去の勤務先の協力が必要な場合、関係性が良好であるかどうかが書類収集の難易度に強く影響します。

| 許可の有無 | 書類の例 |

|---|---|

| 許可業者 | 建設業許可証、決算変更届など |

| 無許可業者 | 請負契約書、注文書、請求書、通帳など |

3. 常勤性を証明する書類

経営管理の責任者は、営業所に常勤することが必要です。

以下の書類を提出します(兵庫県の例)。

- 健康保険証(有効なもの)

- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書

- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに取得した場合)

- 法人税確定申告書の役員報酬明細(法人)

- 賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書

出向社員の場合

- 出向契約書

- 出向協定書

- 出向者の賃金の負担関係を示すもの

- 出向元の健康保険被保険者証

常勤役員が出向社員の場合は、これらの書類が必要です。詳細は窓口にでご確認ください。

常勤に関する注意点

経営業務の管理責任者は、自社への常勤が必要と述べました。

・給料(役員報酬)が低すぎる

役員報酬が低過ぎる場合は、本当にその会社に勤めているかどうかが疑われます。10万円以上/月と一定の基準を設けている都道府県もありますが、都度の確認をしておくことをお勧めします。

・他社の役員を兼ねている

常勤役員等が、他社の役員に就いていることもあると思います。この場合は、社会保険者証の事業所名が自社の名前であることを確認してください。

・他の法令で専任が必要な職種を兼任している

例えば、専任の宅地建物取引士などに従事している場合は注意が必要です。

\無料で相談する/