建設業許可は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。

近年では500万円以下の工事しかしなくても元請から許可の取得を求められることが多くなっています。許可を取得していることが大前提となりつつあります。

ここでは建設業許可の概要を説明します。

建設業許可の区分がある

建設業の許可は下記のように3つに分けられます。

自社がどの区分に該当するかを確認しながらお読みください。

- 国土交通大臣許可と都道府県知事許可(営業所の所在地による区分)

- 特定建設業許可と一般建設業許可(元請業者が発注する下請工事の金額による区分)

- 29の建設業工事の種類ごとの許可(業種による区分)

それぞれ順番に説明していきます。

1. 国土交通大臣許可と都道府県知事許可

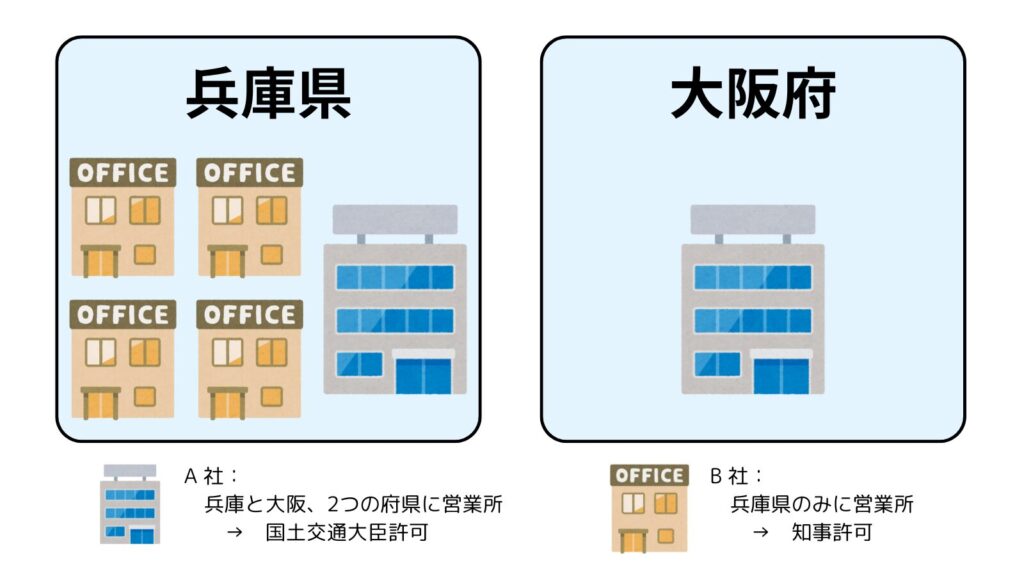

国土交通大臣許可(以下、大臣許可)と都道府県知事許可(以下、知事許可)は、営業所がどこに置かれるかで区分されます。

大臣許可が必要な場合

2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要

知事許可が必要な場合

1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要

営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。

営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。

2. 一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業は、下請け契約の総額によって分類されます。

元請人が下請け施工させる場合の下請け契約の総額※1元請け人が提供する材料等の価格を除いた額によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。

(発注者から直接請け負う1件の契約工事について元請人が下請け施工させる場合)

特定建設業

一次下請に発注する下請け総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)

一般建設業

特定建設業に該当しない場合は、一般建設業を取得していれば問題ありません。

自社がどれに当てはまるかイメージが湧きましたか?次は工事の種類による分類を説明します。

3. 業種による区分

建設工事の業種には一式業種と専門業種の、計29業種があります。

建設業許可の工事は29業種に区分されています。自社が請け負う建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。

一式業種 2業種

土木一式工事業

建設一式工事業

専門業種 27業種

大工工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

舗装工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

機械器具設置工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

造園工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業

解体工事業

建設業許可取得のための要件は6つ

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

- 建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること

- 専任技術者

- 財産的基礎

- 欠格要件等

- 誠実性

- 社会保険の加入

1.建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること

- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者

- 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

- 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務、労務、又は業務運営の業務を担当する者に限る)における5年以上の業務を担当する経験を有する者※1

- 建設業か否かは問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者※1

※1 これらの者に加えて、直接補佐する者を設置することで要件を満たす。

1〜5のいずれかを満たすことが必要です。

法人の場合

常勤役員のうち1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

個人事業主の場合

事業主または支配人のうちの1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

一定期間の経営経験を持つ取締役等が本店(主たる営業所)に常勤していることが必要です。

詳細をこちらで解説しています。あわせてご覧ください。

2.専任技術者を各営業所に専任で配置

営業所ごとに一定以上の技術的な裏付けを持つ人を配置しなければいけません。この者は専任技術者と呼ばれ、請負契約が適正に結ばれ工事が履行されるために各営業所に配置されます。これらの職員は役員でなく従業員でも構いません。

専任技術者は一般建設業と特定建設業とで必要な要件が異なります。それぞれ見ていきましょう。

| 許可の種類 | 要件(いずれかを満たすこと) |

|---|---|

| 一般建設業 | 1. 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者 2. 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者 3. それらと同等以上の知識、技術、技能があると国土交通大臣が認定したもの(国家資格などの取得者) |

| 特定建設業 | 1. 国家資格などの取得者 2. 一般建設業の要件①、②または③に該当し、かつ、許可を受けようとする工事の元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者 3. それらと同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者 |

専任技術者についてこちらで詳しく解説しています。

3.財産に関する要件

建設業者は請負契約を完了させられる財産的基礎または金銭的な信用が必要です。

一般建設業と特定建設業では財産に関する要件が異なります。

| 許可の種類 | 要件 |

|---|---|

| 一般建設業 | 以下のいずれかを満たせばOK。 1. 自己資本の額が500万円以上ある者 ・・・直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上 2. 500万円以上の資金を調達する能力がある者 ・・・500万円以上の金額が記載された残高証明書有効期限1ヶ月 3. 許可申請した直前の過去5年間、許可を受けて営業した者・・・許可の更新時 |

| 特定建設 | 以下のすべてを満たす必要がある。 1. 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上 2. 欠損額が資本金の20%以下 3. 流動比率75%以上 |

4.欠格要件に該当すると許可は受けられない

許可申請書や添付資料に虚偽の記載をした場合や、法人の役員などが以下の項目に該当すると許可を取得できません。

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

- 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために講習に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

- 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業

- 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業

- 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5 年未満の者がいる企業

- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

- 暴力団員等がその事業活動を支配する企業

審査の段階で欠格事項への該当が明らかになると、申請の取り下げなどを受けて許可が取れません。上記の要件に該当していないかどうかを十分に確認しておくことが大切です。

5.誠実性

誠実性は建設業法では以下のように定められています。

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。

(7条3号)

誠実性に関しては裏付ける書類が明確ではなく、申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から総合的に判断されています。普段から誠実に営業を行うことが大切です。

6.社会保険への加入

雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に適切に加入していないと許可を取れません。

以下のような資料を提出します。

・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書 コピー

・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」 コピー

・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの) コピー

・労働保険概算・確定保険料

手間と時間を節約するために

建設業許可の取得に多くの要件があります。そして申請には書類を大量に用意する必要があります。

本業で忙しい状況での書類の用意は大変ですよね。是非とも専門家である行政書士への外注をご検討ください。

外注することで、より価値のあることに時間を割けるようになると思います。

まずは「現状で許可を取れそうかを確認したい」など些細なご相談から。

一度お話をお聞かせください。

初回は相談無料

\ お気軽にお問い合わせください /