【図解】建設業許可の種類とは?一般・特定・知事・大臣の違いを解説

「元請けから許可を取るように言われたけれど、種類が多くてどれを申請すればいいかわからない…」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

建設業許可は大きく「知事・大臣」「一般・特定」「業種」の3つの組み合わせで決まります。間違った区分で申請して、やり直しになると時間の浪費になってしまいます。

この記事では、建設業専門の行政書士が、「自社に必要な許可の種類」を迷わず判断できるよう、図解や比較表を使ってわかりやすく解説します。

- 請負金額による分類

「一般建設業」「特定建設業」 - 営業所の設置場所による分類

「知事許可」「国土交通大臣許可」 - 建設工事の種類による分類

「とび・土工工事」「建築工事」など

自分がどの許可を取るべきかの参考にしてください。

ひとつひとつ確認していきましょう。

建設業許可が必要な工事とは?

建設業許可は、500万円以上の工事を請け負うときに必要です(建築一式以外)。

以下で建設業許可の意義や要件などを詳しく解説します。

建設業許可とは?目的と必要性

建設業許可は必ず取得しなければならないものではありません。

では、建設業法は何のためにあるのでしょうか。

建設業法第1条では以下のように述べられています。

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

つまりは、「いい加減な業者がのさばらないようにして発注者を守り、公共の福祉が正しく発展していくようにしよう」という意味合いです。

建設業は住居や施設、道路、インフラなど、人々の生活に深く関わるので、業者の技術はもちろん健全性も高く求められるでしょう。

建設業許可が必要な業務や工事の範囲

「無許可で工事をして逮捕」と報道されることがあります。

建設業許可はどんなときに必要なのでしょうか。

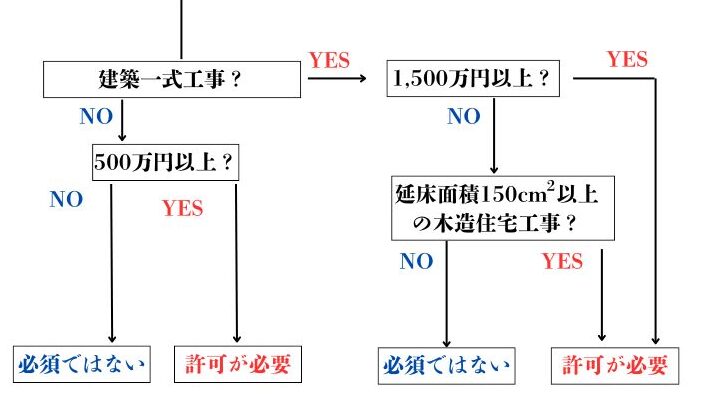

請け負う工事が、建築一式工事か、それ以外かで許可が必要な要件が変わります。

| 工事の種類 | 条件 |

|---|---|

| 建築一式工事以外 | 請負代金の額が、500万円以上の工事 ・税込の価格 ・注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる |

| 建築一式工事 | ・請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事 または ・延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない) |

この基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負えます。

軽微な工事しか請けないから許可は必要ない?

「うちは500万円以上の工事はしないから建設業許可は必要ない。」と思われる方もいると思います。

発注者や元請け業者は下請け業者が建設業許可を取得しているかどうかを重要視しています。集客のひとつとして許可の取得をご検討ください。

もちろん、許可の維持には労力がかかります。許可を取らないことも一つの選択です。その場合は請負金額に注意してください。

建設業許可の区分は大きく「3つ」ある(全体像)

冒頭でも説明した通り、建設業許可の種類は以下の3種類に分けられます。

- 請負金額による分類

「一般建設業」「特定建設業」 - 営業所の設置場所による分類

「知事許可」「国土交通大臣許可」 - 建設工事の種類による分類

「とび・土工工事」「建築工事」など

「知事許可」と「大臣許可」の違い

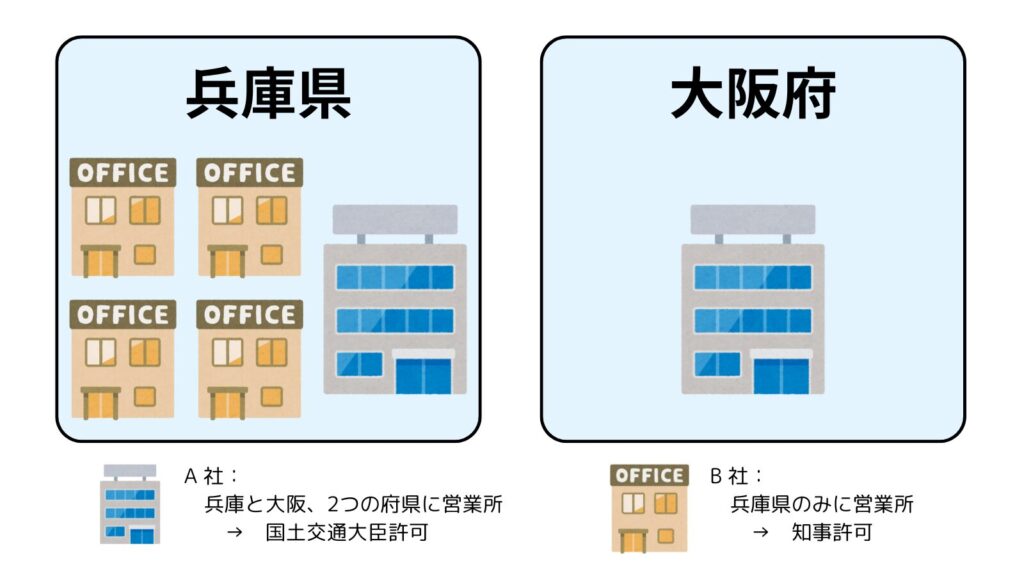

大臣許可と知事許可は、営業所をどこに置くかで区分されます。

2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要です。一方で、1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要です。

営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。

営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。

建設業法違反に注意

営業所とは、ざっくり言えば契約を結ぶ場所です。

県外で長期の工事があり、県外で部屋を借りたとします。休憩や荷物を置くだけであれば「営業所」には該当しません。しかし面倒だからと、そこで契約業務をしてしまうと「営業所」とみなされます。

大臣許可が必要なのに許可のない都道府県で契約をしてしまうと業法違反となりますので注意が必要です。

- 知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県でしか工事できない?

-

許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。

兵庫県知事の許可を受けた業者は大阪や滋賀県でも工事できます。

申請先の違い

大臣許可と知事許可は、許可申請の窓口が異なります。兵庫県の場合は次のとおりです。

兵庫県の事業者は、下記の窓口に申請します。

大臣許可

大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階

近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

知事許可

| 管轄地区 | 審査担当課 | 所在地 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 |

| 尼崎市、西宮市、芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 |

| 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 |

| 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 |

| 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 |

| 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 |

| 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 |

| 丹波篠山市、丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原668 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 |

| 洲本市、淡路市、南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒665-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 |

\要件を満たしているか無料で診断します/

※無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

一般建設業と特定建設業の違いとは

一般建設業と特定建設業とは何か。

結論から言いますと、特定建設業に該当しないものが一般建設業です。

では先に、特定建設業の規定を確認しましょう。

特定建設業とは

元請工事で、下請業者に発注する代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)のときは、特定建設業が必要です。

- 元請であること

- 下請契約を結ぶこと

- 下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)であること

一般建設業とは

一般建設業は「特定建設業に該当しないもの」です。上記の条件以外の工事はすべて一般建設業の許可で請け負えます。

以下は、よくある質問です。

- 発注者から5,000万円以上の工事を直接請け負い、全て自社で施工するときは特定建設業が必要?

-

特定建設業は一次下請けに発注する下請け総額が5,000万円以上のときに必要です。

自社で全て施工する場合は、特定建設業は必要ありません。 - 5,000万円以上の工事を請け負う場合は、必ず特定建設業の取得が必要?

-

特定建設業の許可は元請けのときに必要です。

下請で工事をするときは、5,000万円以上でも一般建設業許可でOKです。

特定建設業と一般建設業は、請け負う金額だけでなく許可の要件も大きく異なります。主な違いは財産要件と、専任技術者1※の要件です。

・財産要件

| 許可の種類 | 要件 |

|---|---|

| 一般建設業 | 以下のいずれかを満たせばOK。 1. 自己資本の額が500万円以上:直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上 2. 500万円以上の資金を調達する能力がある:500万円以上の金額が記載された残高証明書を用意できるか |

| 特定建設 | 以下のすべてを満たす必要がある。 1. 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上 2. 欠損額が資本金の20%以下 3. 流動比率75%以上 |

許可要件の一つに資金力があります。

上表の通り、特定建設業と一般建設業とではハードルの高さが全く異なることがわかります。

・専任技術者

特定建設業の専任技術者は、ほぼすべて1級の国家資格が必要です。

この通り、特定建設業には高い要件が求められますが、請けられる工事の額に制限がなく大きな収益を上げられます。

弊所では建設業許可の申請代行をしております。

許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。

「建設工事の種類」による分類(29業種一覧)

建設工事の業種には一式業種と専門業種の、計29業種があります。

建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。

一式工事と専門工事の違いとは?

一式工事は総合的な「企画」「指導」「調整」のもとに行われる工事のこと。元請の立場として施工することが基本です。

一方で専門工事は一式工事以外の業種です。

法律に明記されている訳ではないですが、専門工事の結合により構造物、建築物を作製する工事といえばイメージしやすいでしょうか。

家を一軒建てるには、「とび・土木・コンクリート工事」「大工工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「塗装工事」など様々な工事が組み合わされている。

一式工事2種

| 業種 | 工事内容 | 主な工事例 |

|---|---|---|

| 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 | 橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、公道下の下水道などを一式として請け負う |

| 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 建築確認を必要とする新築及び増改築 ※ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。(建設業許可ガイドライン) |

- 一式工事の許可を取ればどんな工事も請け負うことができますか?

-

一式工事の許可があっても全ての工事は請け負えません。専門工事を請け負うにはそれぞれの専門工事の許可が必要です。

専門業種27業種 一覧(工事例付き)

| 業種 | 工事内容 | 工事例 |

|---|---|---|

| 大工工事 | 木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |

| 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事 | 塗り壁、仕上げ塗り、下地塗り |

| とび・土木・コンクリート工事 | ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き、及び場所打ちぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・その他、基礎的、準備的工事 | 足場の組立て、鉄骨等の組み立て、くい打ち、くい抜き、土砂等の掘削、盛上げ、締固め、地すべり防止工事、地盤改良工事 |

| 石工事 | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事 | 石積み工事、コンクリートブロック積み工事 |

| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 葺替え工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事 |

| 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 送配電線工事、変電設備工事、照明設備工事 |

| 管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事 金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事 |

| タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事 | タイル張り工事、レンガ積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、築炉工事、スレート張り工事 |

| 綱構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |

| 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |

| 舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | 安全に通行できるように道路にアスファルトやコンクリートを敷き固める工事 |

| しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ(浚渫):河川や港湾などで水底の土砂等を掘削すること | しゅんせつ工事 |

| 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取り付け工事、建築板金工事 |

| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工板取付け工事、ガラスフィルム工事 |

| 塗装工事 | 塗料、塗料等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、綱構造物塗装工事、路面表示工事 |

| 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |

| 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |

| 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設置工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮説備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |

| 熱絶縁工事 | 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 | 例だ陰謀設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |

| 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |

| 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |

| さく井工事 | さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う用水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |

| 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |

| 水道施設工事 | 上下水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |

| 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |

| 清掃施設工事 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |

| 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |

- とび・土工・コンクリート工事の「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事の「鉄骨工事」はどう異なりますか?

-

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う → 鋼構造物工事

既に加工された鉄骨を現場で組立てる工事のみを行う → とび・土工・コンクリート工事

(建設業許可事務ガイドライン) - 上下水道工事が「土木一式工事」と「水道施設工事」のどちらに属するかはどのように考えれば良いですか?

-

公道の下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」。

家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上下水道の配水小管を設置する工事は「水道施設工事」。

(建設業許可事務ガイドライン)

一式業種 2業種

土木一式工事業

建設一式工事業

一式工事とは、大まかに言うと以下の専門工事を集めた工事とも言えるでしょう。

例えば、住宅を1棟建てるときは地面の掘削や水道管、ガス管工事、屋根工事、内装工事など多くの工事の集合体です。このことから、一式工事の許可を取れば専門工事ができると勘違いされる方もいますが、専門工事を請けるときは個々の業種の許可が必要です。

専門業種 27業種

大工工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

舗装工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

機械器具設置工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

造園工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業

解体工事業

弊所では建設業許可の申請代行をしております。

許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。

建設業許可取得後のポイント

許可の有効期限と更新手続きの時期

建設業許可は5年ごとの更新が必要です。

許可を継続する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに登録の更新申請が必要です。期限が1日でも過ぎると許可を失効しますので注意が必要です。忘れないように管理しておきましょう。

また決算変更届と言って、工事の経歴や財務状況を毎年報告する義務も負います。

行政処分を受けないように

無許可で許可が必要な工事を請け負う、または許可が必要な工事を無許可業者に下請に出すなどは業法違反です。

悪質な場合、営業停止や許可の取り消し処分を請けることもあります。

行政書士による建設業許可申請代行サービス

ご覧いただいた通り、許可申請には多くの書類作成と要件に合う書類の準備など専門的な知識が必要です。

手続き全てをまるっと依頼することで、書類作成にかかる手間を大幅に減らすことができます。

費用を抑えたい方は、有料相談で必要書類を質問したり、必要書類の一部(工事経歴書など)だけを作成依頼するなどの活用もできます。

必要な資料の収集からデータの変換、そして独特な登録作業まで、多大な時間と手間を要します 。

弊所では建設業許可の申請手続きの代行を受けております。手続きにおいてご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

\要件を満たしているか無料で診断します/

まとめ

建設業許可の基本的な知識を解説しました。

- 特定建設業以外は一般建設業

- 営業所を置く都道府県で必要な許可の種類が変わる

- 工事の内容によって29種類に分けられている

- 許可を取得すると500万円以上の工事も請け負えるようになる。

- 無許可で500万円以上の工事を行うと罰則を受ける恐れがある。

より詳しく知りたい方は、申請の窓口や行政書士などに相談してみてください。

\今すぐ無料相談/

次の記事

- 各営業所に設置が必要な一定の技術と経験をもつ者。適正な契約や施工のアドバイスをする。 ↩︎