【兵庫県】建設業許可の取得方法まとめ|要件・必要書類を行政書士が解説

兵庫県で建設業許可を取りたいけど、、、

- 書類が多すぎて何から手を付ければ良いかわからない

- 要件を満たしているかどうか確かめたい

- 工事金額が500万円に近づいてきて焦っている

そんな悩み、よくお聞きします。

この記事では、許可要件の全体像をわかりやすく整理し、あなたがまず着手すべきポイントを解説します。

1分で建設業許可の要件をチェック! 無料でダウンロード

\今すぐ無料相談/

【基礎知識】建設業許可を取る前に知っておくべきこと

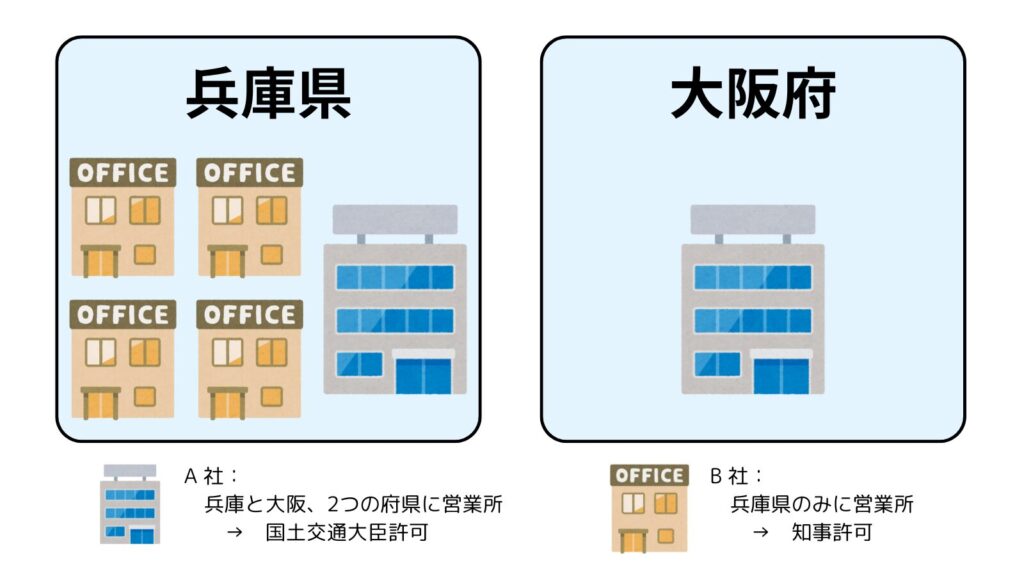

知事許可と大臣許可の違い

許可には「知事許可」「国土交通大臣許可」の2種類があります。

知事許可は、営業所が一つの都道府県のみにあるときに必要です。

一方で、大臣許可は営業所が複数の都道府県にあるときに必要です。

【完全版】必要書類と様式のダウンロード

揃える書類はズバリこれ!必須書類一覧

兵庫県で建設業許可を新規で申請するときは、以下の申請様式が必要です。

さらに、要件を満たすことを証明する「各種証明書(登記簿謄本や確定申告書など)」や「裏付け資料」を添付します。

兵庫県の申請様式は、こちらからダウンロードできます。

ダウンロード

申請様式一覧

| 様式番号 | 様式名 | 法人 | 個人 |

|---|---|---|---|

| 第1号 | 建設業許可申請書 | ◯ | ◯ |

| 第1号 | ・別紙1 役員の一覧表 | ◯ | |

| 第1号 | ・別紙2(1) 営業所一覧表 | ◯ | ◯ |

| 第1号 | ・別紙4 専任技術者一覧表 | ◯ | ◯ |

| 第2号 | 工事経歴書 | ◯ | ◯ |

| 第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ◯ | ◯ |

| 第5号 | 使用人数 | ◯ | ◯ |

| 第6号 | 誓約書 | ◯ | ◯ |

| 第7号 | 常勤役員等証明書 | ◯ | ◯ |

| 第7号 | ・別紙 常勤役員等の略歴書 | △ | △ |

| 第7号の2 | 常勤役員等を直接補佐する者の証明書 | △ | △ |

| 第7号の2 | ・別紙1 常勤役員等の略歴書 | △ | △ |

| 第7号の2 | ・別紙2 常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 | △ | △ |

| 第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ◯ | ◯ |

| 第8号 | 営業所技術者等証明書 | ◯ | ◯ |

| 第9号 | 実務経験証明書 | △ | △ |

| 第10号 | 指導監督的実務経験証明書(特定建設業) | △ | △ |

| 第11号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ |

| 第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ◯ | ◯ |

| 第13号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 | △ | △ |

| 第14号 | 株主調書 | ◯ | |

| 第15号 | 貸借対照表(法人用) | ◯ | |

| 第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | ◯ | |

| 第17号 | 株主資本等変動計算書 | ◯ | |

| 第17号の2 | 注記表(法人用) | ◯ | |

| 第17号の3 | 附属明細表(法人用) | △ | |

| 第18号 | 貸借対照表(個人用) | ◯ | |

| 第19号 | 損益計算書(個人用) | ◯ | |

| 第20号 | 営業の沿革 | ◯ | ◯ |

| 第20号の2 | 所属建設業者団体 | △ | △ |

| 第20号の3 | 主要取引先金融機関名 | ◯ | ◯ |

◯:必須の書類

△:該当する場合に提出

「書類作成だけで数十時間…本業に支障が出そう」と感じたら

慣れない書類作成には膨大な時間がかかります。ミスによる再提出を防ぎ、最短で許可を取得したい方は、専門家への依頼をご検討ください。

\まずは無料相談で要件をチェックする/

1分で建設業許可の要件をチェック! 無料でダウンロード

法人が申請する場合のポイント

役員の一覧表

「経営業務の管理責任者」に当たる人を除く、役員について記載します。

氏名は住民票と同じ記載になるよう、漢字の間違いなどに気をつけてください。

常勤役員等の略歴書、許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

各書類の下段にある「賞罰」の欄には、過去の賞罰について記載します。

重要:賞罰欄は正直に記載してください

過去に賞罰がある場合でも、正直に申告すれば許可が下りるケースは多々あります。

しかし、事実を隠して申請し、後から判明した場合は「虚偽申請」とみなされ、許可が下りないだけでなく、今後数年間にわたり申請ができなくなる重大なリスクがあります。

行政庁は警察等の機関と連携して確認を行いますので、必ずありのままをご記入ください。不安な場合は、事前に当事務所へご相談ください(守秘義務は厳守します)。

健康保険等の加入状況

法人は社会保険への加入義務のある事業者です。

「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し)」または「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(写し)」を提出します。

「全国土木建築国民健康保険組合」「兵庫県建設国民健康保険(建設国保)」等の組合保険に加入している場合

健康保険は「適用除外」となります。「国民健康保険の被保険者証の写し」または加入証明書を提出してください。

注記表

注記表は、損益計算書、貸借対照表に付属する資料です。

中小企業の場合、作成されていないことが多いでしょう。以下の記載要領を参考にして税理士さんと相談して作成してください。

附属明細書

附属明細書は注記表と同様、損益計算書、貸借対照表に付属する資料です。

附属明細書は以下のいずれかに該当する株式会社が提出します。

- 資本金の額が1億円超であるもの

- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの

このとおり、規模の大きな会社しか提出する必要はありません。

その他

定款、履歴事項全部証明書に関する注意点

定款

事業目的に「建設業に関する事業」が記載されているかどうかを確認してください。

「とび、土木、コンクリート工事業」など、工事をすることが明確にわかるように記載しましょう。

記載がない場合や、不明瞭な場合は、登記の手続きが必要です。

履歴事項全部証明書

取締役の重任1について確認してください。重任後に登記されていないと許可が取れません。

常勤役員、専任技術者、営業所の証明に必要な書類

兵庫県で建設業許可の常勤役員、専任技術者、営業所に関連する資料は以下の通りです。

| 対象 | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|

| 常勤役員 | ・経営経験を証明する書類 ✅ 個人事業主としての経験:確定申告書 ✅ 法人役員としての経験:履歴事項全部証明書 | |

| ・建設業を営んでいたことを証明する書類勤めていた(経営していた)会社が ✅ 建設業許可をもっていた:許可通知書、許可申請書(控え)、決算変更届など ✅ 建設業許可をもっていなかった:請負契約書、注文書、請書、請求書など | 契約書や領収書などは、取得する業種の工事をしたことが記載されていること | |

| ・常勤性を証明する書類 健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書、法人税確定申告書の役員報酬明細(法人の場合)、所得税確定申告書の写し(個人の場合)など | ||

| 専任技術者 | ・資格を証明する書類 合格証、免許証の写し | |

| ・実務経験を証明する書類 請負契約書、注文書、請書、請求書決算変更届(受付員あり)と当該業種の工事経歴書 | 契約書や領収書などは、取得する業種の工事をしたことが記載されていること | |

| ・学歴を証明する書類 卒業証明書、履修科目証明書 | ||

| 営業所 | ・使用権限を証明する書類 ✅ 自社所有の場合:以下のいずれか一つ 不動産(家屋)の登記簿謄本、固定資産(家屋)評価証明書、固定資産税納税通知書 ✅ 賃貸の場合:賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書、賃貸料領収書 | |

| ・使用実態を証明する書類 写真:外観、入り口付近、看板、ポスト、事務室・応接室の内部など 平面図(必要な場合) | ||

| ・事業活動を証明する書類 ✅ 法人の場合:法人市町民税納税証明書、法人事業税納税証明書 ✅ 個人の場合:個人事業税納税納税済領収書、個人事業税納税証明書 ✅ 新規設立で第1決算期が未到来の場合:県税事務所受付印のある「法人設立(支店等設置・県外転入)届」「個人事業の開業・廃業等届出書」 |

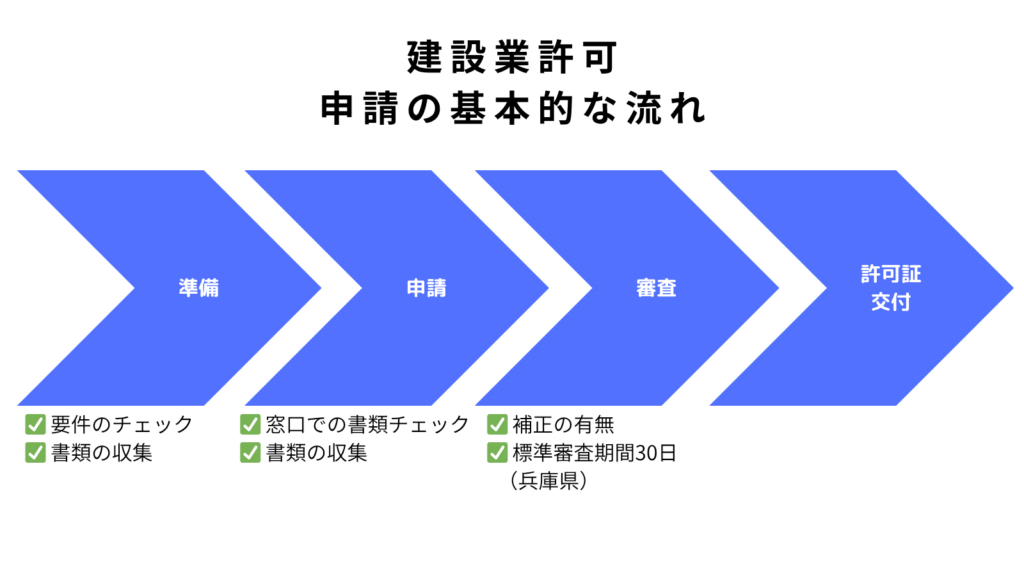

【ステップ解説】申請から許可取得までの具体的な流れ

ステップ1:書類作成

要件の確認を経て許可が取れそうだと判断できたら書類の収集/作成を進めます。

既に記載の通り、申請書類は種類が多く細かい決まり事も多いため作成には大きな労力がかかります。手引きをよく読んで作成を進めてください。

ステップ2:窓口へ提出(県民局、土木事務所一覧)

兵庫県は広いので、地区ごとに提出先が異なります。

申請書は、正本1部と副本2部を提出してください。正本は原本、副本は正本のコピーで構いません。

窓口では申請に必要な書類が揃っているかをチェックされ、問題がなければ審査(ステップ3)に進みます。

以下に申請の窓口一覧を示していますので参考にしてください。

| 管轄地区 | 審査担当課 | 所在地 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 |

| 尼崎市、西宮市、芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 |

| 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 |

| 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 |

| 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 |

| 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 |

| 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 |

| 丹波篠山市、丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原668 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 |

| 洲本市、淡路市、南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒665-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 |

「窓口が遠くて申請に行くだけでも大変、、、」と感じたら

忙しい中で時間を作って申請に行くだけでも大変です。また、申請したとしてもミスがあり再提出もありえます。なるべく楽に許可を取得したい方は、専門家への依頼をご検討ください。

\無料相談で要件をチェックする/

ステップ3:審査と許可証の交付

申請後には審査があり、スムーズに進めば2ヶ月程で許可がおります。

しかし、書類の不備や要件への疑義があると補正の指示があり審査期間が伸びます。

もしも重大な問題が見つかると、最悪の場合は申請の取り下げとなり許可が取れないばかりか、申請費用も戻ってきません。

事前に十分確認してから申請を進めてください。

1分で建設業許可の要件をチェック! 無料でダウンロード

建設業許可の更新の期間と必要な書類は?

建設業許可の期限と更新手続きの期間

建設業許可は5年ごとの更新が必要です。

更新申請の手続き期間

有効期間が満了する日の90日前〜有効期間の30日前まで

5年ごとの更新の間に、申請事項に変更があったときは変更届が必要です。届出を怠ると処分を受ける恐れもありますので、適切に手続きをしましょう。

建設業許可更新に必要な書類一覧

| 様式番号 | 法人 | 個人 |

|---|---|---|

| 様式第1号 建設業許可申請書 | ◯ | ◯ |

| 別紙1:役員等の一覧表 | △ | – |

| 別紙2(2):営業所一覧表(更新) | ◯ | ◯ |

| 別紙3:収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄 | ◯ | ◯ |

| 別紙4:営業所技術者一覧表 | ◯ | ◯ |

| 様式第6号誓約書 登記されていなことの証明書 身分証明書 | ◯ | ◯ |

| 様式第7号 常勤役員等証明書 | ◯ | ◯ |

| 別紙:常勤役員等の略歴書 | △ | △ |

| 様式第7号の2 常勤役員等を直接補佐する者の証明書 | △ | △ |

| 別紙1:常勤役員等の略歴書 | △ | △ |

| 別紙2:常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 | △ | △ |

| 様式第7号の3 健康保険等の加入状況 | △ | △ |

| 様式第11号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ |

| 様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | △ | △ |

| 様式第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 | ◯ | ◯ |

| 様式第14号 株主(出資者)調書 | ⬜︎ | ⬜︎ |

| 登記事項証明書(商業登記) | ⬜︎ | ⬜︎ |

| 様式第20号 営業の沿革 | ◯ | ◯ |

| 様式第20号の2 所属建設業者団体 | ⬜︎ | ⬜︎ |

| 様式第20号の3 主要取引先金融機関名 | ⬜︎ | ⬜︎ |

| 様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書 | △ | △ |

◯:必須の書類

△:該当する場合に提出

⬜︎:変更がなければ省略可能

忙しい中で更新を忘れてしまう社長さんは意外と多いものです。ギリギリで準備するとミスが起こったり、要件が揃わなかったりで更新できない恐れもあります。できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。

\更新について無料相談する/

更新には、毎年の「決算変更届」の提出が要件です。

決算変更届については以下の記事にまとめていますので参考にして下さい。

建設業許可の申請費用と処理期間は?

兵庫県の申請手数料

新規申請と更新申請の手数料を以下の表にまとめました。

| 区分 | 手数料 |

|---|---|

| 新規許可 | 一般のみ、特定のみ:9万円 一般 + 特定:18万円 |

| 更新 | 一般のみ、特定のみ:5万円 一般 + 特定:10万円 |

兵庫県は手数料を「収入証紙」で支払います。

収入証紙の購入方法はこちらからご確認ください。

標準処理期間

兵庫県の建設業許可の標準処理期間は約2ヶ月(30〜45日、土日祝を除く)です。

これは、審査書類に不備がなく補正が不要な場合の期間です。また、申請の時期によっても変動することがあります。余裕を持って申請することをお勧めします。

行政書士による建設業許可申請代行サービス

ご覧いただいた通り、許可申請には多くの書類作成と要件に合う書類の準備など専門的な知識が必要です。

手続き全てをまるっと依頼することで、書類作成にかかる手間を大幅に減らすことができます。

費用を抑えたい方は、有料相談で必要書類を質問したり、必要書類の一部(工事経歴書など)だけを作成依頼するなどの活用もできます。

必要な資料の収集からデータの変換、そして独特な登録作業まで、多大な時間と手間を要します 。

弊所では建設業許可の申請手続きの代行を受けております。手続きにおいてご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

\今すぐ無料相談/

まとめ

建設業許可は複雑な要件の理解と、書類の作成・収集に大きな手間と時間を要します。

まずは要件を満たすかどうかを確認し、証拠となる書類の収集を進めてください。

要件や必要書類がわからない場合は後回しにせずに、申請の窓口や行政書士に問い合わせることをお勧めします。

1分で建設業許可の要件をチェック! 無料でダウンロード

\今すぐ無料相談/

フォームから24時間相談を受け付けています。

- 取締役の任期満了後も、引き続き同じ人が取締役に就任すること。 ↩︎